GAETANO FRACASSIO Legami stretti – I diari della valigia

A cura di Chiara Gatti. Passate da poco le due del pomeriggio, il profilo del torpedone lucido sotto il sole a picco d’agosto comparve in fondo alla strada, sollevando nuvole di polvere rossastra. Era un modello “gran turismo”, di quelli coi finestrini sigillati per via del climatizzatore a palla. Dall’esterno i passanti in canottiera e pantaloncini corti, colati come cremini, osservavano divertiti le facce dei viaggiatori rinchiusi stile pesci in un acquario, con le labbra viola dal freddo e l’unico maglione di lana dimenticato nella valigia dentro il baule. La fermata sotto la tettoia di carico della stazione fu accolta da tutti come una benedizione. Trentaquattro passeggeri intirizziti si rovesciarono sulla banchina ad aspettare, con i peli delle braccia ancora dritti come spilli, che l’autista mettesse mano alle borse nel portabagagli. Mentre i meccanici riempivano il serbatoio, il marciapiede fu invaso da decine di sacche colorate che i viaggiatori aprivano e richiudevano con un rumore argentino di zip, lucchetti, fermagli e bottoni. Ognuno a caccia dell’indumento più pesante per continuare il tragitto nella ghiacciaia che, a sentire il conducente, era dotata di un sistema automatico di aria condizionata provvisto di due sole opzioni: spento o acceso. Presi dall’enigma se fosse meglio arrostire lentamente tipo sfilatino o sottoporsi di nuovo a ibernazione, i membri della comitiva risalirono in fila sulla corriera. La porta si richiuse con lo schiocco di una ventosa alle loro spalle. L’autista mise in moto e fece un breve cenno di saluto ai meccanici prima di ingranare la marcia. In una nube di terra e gas, il torpedone gran turismo scomparve all’orizzonte sulla strada provinciale diretta a mezzogiorno.

Tornato il silenzio sulla banchina, l’atmosfera pregna dell’odore del gasolio, qualcosa prese forma nella polvere che ancora mulinava nell’aria. Una valigia; una bella valigetta di pelle stampata, con cinturini di cuoio, fibbie d’ottone lucenti e un’impugnatura solida, trapuntata di piccole borchie tonde come pasticche. Su un fianco oscillava un porta-etichette leggermente sdrucito e vuoto. Nessun nome, nessun proprietario reclamava il possesso di quel gioiello di imballo che, a giudicare dalla cura messa nella confezione, doveva contenere effetti personali ben riposti, fasciati in fogli croccanti di velina. Ma tutto questo si poteva solo immaginare. Perché nessuno osò mai toccare la misteriosa valigia, dono anonimo di un pomeriggio d’estate, dimenticato alla stazione di sosta da una comitiva di cui non si sapeva nulla… tranne che era diretta a sud. Nessuno ebbe l’audacia, preso da una specie di timore reverenziale, di sciogliere le sue cinte ben tirate, scomporre l’armonia perfetta, quasi calcolata, dei cordini di spago bloccati da nodi e piombini che le facevano corona, come un’acconciatura da sposa. Fu portata nel deposito oggetti smarriti e rimase lì per anni. Come un reperto in bacheca, una reliquia da sacrario. Gli addetti della stazione le diedero persino un nome. La chiamavano Signora de la Cruz, ispirati da un timbro a inchiostro stampato su un cartoncino che penzolava dalla rete di corda e che doveva essere il bollo postale, souvenir mezzo sbiadito, di un viaggio passato. A Santa Fe de la Vera Cruz o, forse, a Puerto de la Cruz. Non era facile capirlo. Altre targhette di cartone ciondolavano qua e là come gingilli, ma recavano scritte anch’esse impallidite dal tempo. Emergevano a sprazzi simili alle profezie di un antico cartiglio, che tutti cercavano di interpretare, di cucire insieme in un messaggio fatto di frasi interrotte. Strizzavano gli occhi e scandivano piano le parole fra le labbra: «lontano», «un giorno», «figlia mia», «far rispettare», «per sempre». Un bisbiglio che aveva tutta l’aria di un monito, di una preghiera. Poi rialzavano il capo senza successo, un soffio di fiato per rimuovere un po’ di polvere dalla superficie e se ne andavano salutandola affettuosamente. Alla prossima, Signora de la Cruz!

Chi sostiene che l’arte oggi non comunica, non ha visto i lavori di Gaetano Fracassio. In un panorama di ricerche consumate dalla foga di provocare, dalla trovata facile, dal concetto stiracchiato o dal recupero di una figurazione ai limiti dello stucchevole, pochi autori come Fracassio vantano la capacità di coinvolgere ancora. Nel senso che di fronte ai suoi lavori scatta spesso l’immedesimazione. Si viene rapiti come dalle pagine di un libro, dal dipanarsi di una storia, che l’autore ha costruito, capitolo dopo capitolo, affinché altri possano entrarci dentro. E aggiungere, ai suoi spunti, qualche cosa di personale. Arricchirla con la propria immaginazione, inventarsi i dettagli, fantasticare un retroscena, creare tutto un mondo di suggestioni cui, forse, l’autore non aveva neanche pensato, ma che contribuiscono a impreziosire la sua riflessione, arrivando ad abbattere per un momento quel maledetto confine fra arte e vita, fra artista e spettatore, ossessione della ricerca estetica del Novecento.

Bene, Fracassio ci riesce e senza tante scene. Lo fa mettendo sul piatto qualche indizio. O meglio, disseminando qua e là alcune tracce che il “lettore” è chiamato a ricomporre, come le parole superstiti sulle etichette stinte della Signora de la Cruz. Il percorso è simile a una caccia al tesoro, a un gioco di ruolo dove ciascuno è libero di scegliere la direzione. In mano, solo un pugno di carte sparse. Vi può capitare la combinazione più strana. C’è una chiave. C’è un lucchetto. C’è un aereo, una penna stilografica, il campanello arrugginito di una bicicletta, una scatola di cartone. C’è la fine di un viaggio e c’è una vecchia signora seduta sui gradini di una chiesa, tutta vestita di nero e i capelli bianchi come il latte. La soluzione (sempre che ce ne sia una, o una soltanto) è nascosta nel filo rosso che lega assieme tutti questi elementi. A voi la facoltà di incollarli fra loro. Mentre Gaetano resta a guardare.

Ha consegnato il “pacco” direttamente nelle mani del pubblico, e adesso non è più affar suo. Ha distribuito le pedine. Svelato la casella del “via”. E adesso chi vuol giocare, giochi. Può scegliere se strizzare gli occhi e tentare di leggere, come gli addetti della stazione di sosta, i messaggi a china sulle etichette di cartone. Così come può scegliere di aprire una valigia ben sigillata, recidendo la sua acconciatura di nodi di spago e violando la sua serratura d’ottone incastrata dalla polvere o da una ammaccatura che si è procurata ruzzolando giù, da chissà quale portabagagli. Ma… può scegliere anche di non farlo. E di conservarla nella sua integrità, come un oggetto prezioso, indipendentemente dal suo contenuto. Come un reliquario, che nessuno si sognerebbe di dissigillare, col rischio di trasformare i sacri resti in un misero feticcio olezzante di stantio. Il giocatore saggio sa che quei resti possono mantenere il loro valore e il loro impenetrabile segreto solo se custoditi al riparo dagli occhi e dalle mani. Solo se avvolti nella loro alcova croccante di velina. Ma Fracassio si diverte comunque a metterlo alla prova. E spinge sul tasto sensibile della curiosità. «Ci sono scatole – dice – che contengono altre scatole. E dentro quelle scatole, altre scatole ancora. E in fondo in fondo c’è un’opera nascosta». Un disegno, un dipinto, una piccola scultura, un’altra valigia-gioiello forse. Cosa può essere? Non resta che iniziare a scartare. Oppure, ancora una volta, decidere di lasciarle lì, l’una nell’altra. Godendo solo del piacere di sapere… o di non sapere.

Pensateci. Come sarebbe andata a finire alla stazione di sosta se qualcuno avesse convinto gli altri a mettere le mani addosso alla Signora de la Cruz. Mani appiccicose addosso alle sue borchiette lucide. Mani sudate addosso ai suoi nastrini. Mani sulle serrature e, poi, prese dalla foga, mani affaccendate a strappare le etichette, a violare i suoi bei sigilli colorati, i piombini distribuiti come perle lungo tutta la superficie. E questo per scoprire, magari, chiuse là dentro, due camicie dal collo consunto, quattro paia di mutande da uomo taglia 56, quattro di calze un po’ lise, un pigiama a righe, un romanzetto poliziesco zeppo di pagine con le orecchie, oltre a un astuccio di plastica con un dentifricio strizzato, uno spazzolino con le setole piegate come frasche sotto i cingolati, un rotolo di filo interdentale e un pettine nero vagamente imbiancato di forfora. Bella scoperta. Addio poesia. E addio Signora de la Cruz. Ciao ciao al suo fascino e alla sua storia misteriosa. Era meglio prima. Quando si poteva solo immaginare.

Ma di fatto, qualcuno, le mani addosso alle valige di Fracassio ce le ha messe. Ed eccole lì infatti… le sue valige violate. Squarciate, sbranate, straziate senza il minimo rispetto. Mostri! Cosa pensavate di trovarci? Le avete viste sfilare impettite lungo il nastro trasportatore dell’aeroporto. Quella loro aria un po’ snob. Con tutte le etichette compilate bene, con eleganti scritte d’inchiostro vergate come lettere d’amore. E non avete resistito. Le avete fatte rotolare con disinvoltura giù dal tapis-roulant, torturate con un vecchio taglierino e poi abbandonate in un angolo. Vuote. Il loro viaggio è finito lì. Niente partenza, niente arrivo, niente stazione di sosta, niente indirizzo smarrito, niente deposito bagagli, niente timore reverenziale, niente di niente. Ridotte in questo stato – senz’anima – chi potranno sedurre adesso? Sono solo scatole svuotate. «È soltanto un libro» diceva Bastian nella Storia Infinita. E poi si ritrovò a combattere lupi assassini con le zanne affilate e a cavalcare draghi pelosi in pieno centro a Manhattan. Per l’appunto. Mai sottovalutare il potere di una scatola, anche quando sembrerebbe priva di contenuto, può celare un doppio fondo, uno scomparto segreto. Ed è proprio su questo punto che Gaetano gode a stuzzicare ancora la fantasia del “lettore”, giocando con una dote che è frutto della sua lunga esperienza passata da regista. «Ogni valigia ha la sua storia» dice. Vuota o piena che sia, in andata o in ritorno, ben sigillata o fatta a pezzi non c’è differenza. «E tutto è passibile di cambiamento» sostiene. Basta spostare leggermente l’inquadratura, variare un punto di ripresa, manipolare la sequenza delle immagini. Una storia ha mille risvolti nascosti nelle pieghe del racconto.

Il bello, allora, è proprio continuare a suggerire indizi utili a sbrecciare quel famoso muro della comunicazione fra artista e pubblico, fra la prospettiva dell’arte e la realtà delle cose. Cose quotidiane, che lui è bravissimo a trascinare dentro le proprie opere, dove il mestiere, la tecnica del pittore e dello scultore, dello scrittore, del poeta, dello sceneggiatore o del regista (difficile dire esattamente quale sia il suo ruolo qui… anche Gaetano è una scatola piena di sorprese!) si coniuga con il retrogusto concettuale che aleggia sullo sfondo di ogni lavoro. E che naturalmente tira in ballo un’iconografia vecchia come il mondo: la valigia, cioè, quale simbolo privilegiato del viaggio della vita; e il bagaglio come metafora esistenziale di ogni esperienza. Quello che c’è di nuovo però è che il simbolo, una volta tanto, sembra sceso dal piedistallo. Esso non è un emblema assoluto – verrebbe da dire – come le bottiglie di Morandi o i tavoli di Ferroni che, guai a spostare un barattolo, perderebbero tutta la loro essenza. Nel caso di Fracassio il simbolo non è elevato a dignità d’arte, nobilitato, astratto. Lo si può rigirare fra le mani, entrarci in contatto, sentirne l’energia che scorre dentro e cogliere tutta la sua umanità: l’odore del cuoio invecchiato, un retrogusto di muffa infiltrata fra le cuciture, l’olezzo pungente del cartone inumidito, della polvere sedimentata fra i lacci, dei rivestimenti di raso chiazzati dal tempo o da una boccetta di colonia che a ogni sobbalzo ha colato gocce sulle fodere e la biancheria. Le bottiglie di Morandi non potrebbero mai puzzare di un rimasuglio di vino depositato sul fondo…

Ma, infatti, a Fracassio non interessa mettere la verità sotto vetro, in una teca di cristallo, non vuole erigere altari di memorie, impilare pacchi come cimeli. Lui vuole una storia autentica. E vuole consegnarla, così com’è, nelle mani del suo “lettore”. Esattamente come la Signora de la Cruz, lasciata per anni davanti agli occhi di tutti, sullo scaffale di un deposito oggetti smarriti. Come lei, ce ne sono altre. C’è il beautycase celeste, poco più grande di una scatola di cioccolatini, che qualcuno ha dimenticato sul bancone dell’emporio all’imbocco della strada statale 66. E c’è una cappelliera a righe bianche e rosse (gran bel tessuto di seta inglese) rimasta sul letto di una cuccetta del direttissimo che attraversa la nazione da est a ovest, in sei giorni e otto fermate. C’è anche una gabbietta di legno e metallo, con lo sportellino ad arco e un piccolo manico di iuta, destinata sicuramente a un cucciolo, come si può immaginare dal cinturino di pelle scura arrotolato sulle sbarre del fondo.

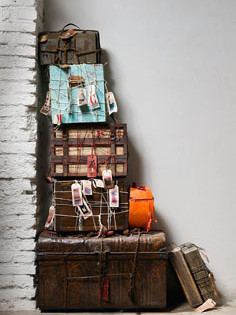

Per non parlare dei cumuli di bauli, scatole, necessaire, pigne scomposte di bagagli legate insieme fra loro e alte fino al soffitto che Fracassio ammonticchia come scodelle in un acquaio. E che talvolta conserva nel cartone ondulato e nello spago ritorto, altre volte consegna alla fonderia per sottrarle al tempo dell’esperienza. Ciascuna ha comunque la sua storia. In questo senso non c’è artista, più di lui, alieno dalla ripetitività. Capace di declinare un unico semplicissimo oggetto in centinaia di varianti diverse. Centinaia di modelli, tutti «assoluti protagonisti – come ha sottolineato Alberto Veca in un testo del 2006 – di una scena in cui la figura umana è volutamente negata» e dove ognuno di essi ha il valore di un «dato diaristico, un punto nevralgico che segnala il prima e il dopo l’avventura». Come a dire che, alla fine, tutto ruota sempre intorno alla Signora de la Cruz. Senza di lei non si innescherebbe l’evoluzione del racconto. E Gaetano lo sa bene. Tanto da continuare a plasmare – da buon regista – altri attori e interpreti per pellicole color seppia, montate con maestria nella sua camera di regia, ordinatissima, fra casellari stipati di ciotole di pigmenti, ampolle di acidi e smalti, cassetti traboccanti di passamaneria e vecchie fotografie, merce preziosa per i suoi ipertesti, per le etichette giganti, rubate a qualche altro bagaglio e su cui la macchina da presa ha zoomato fino a inquadrare nel dettaglio ogni scritta, ogni immagine, ogni rilievo, ogni impronta digitale che ha lasciato un segno sul fodero di pelle. Basta un dettaglio per fantasticare ancora. E, di nuovo, il “lettore” ci si ritrova dentro fino al collo. Lui con la sua voglia (abilmente stuzzicata da Fracassio) di trovare nell’opera un riflesso di sé, qualche cosa che gli appartenga, in cui immedesimarsi.

Inutile negare l’omaggio velato al surrealismo. «La poesia vi somiglierà» diceva Tristan Tzara dopo aver esposto la ricetta perfetta per la creazione di una poesia dadaista, nata dall’assemblaggio casuale di parole ritagliate fra le pagine dei giornali. Duchamp prese atto, ma non condivise. I suoi readymades, benché selezionati dall’autore uno ad uno, erano piuttosto un inno all’indifferenza della scelta, un modo per spersonalizzare l’arte e non certo per rendere l’oggetto, secondo il punto di vista di Tzara, protagonista di una decisione inconscia, fortemente istintiva, specchio di una volontà intima, di un’attrazione scattata fra l’oggetto stesso e lo spettatore che in lui, per qualche misterioso motivo, si era riconosciuto.

Staremo a vedere quanti di voi sceglieranno dal mucchio la propria valigia…

In questo senso Fracassio comunica e coinvolge. Arte e vita si mischiano. I suoi bagagli chiedono di essere direttamente manovrati dal pubblico. Un po’ come le slot machine di Joseph Cornell (altro omaggio sottinteso), scatole meravigliose con il loro contenuto psicologico di fantasmi nostalgici e memorie adolescenziali, che l’artista americano costruiva negli anni Trenta, nella cantina della sua casa ai margini di New York, dopo aver scorrazzato in città alla ricerca di resti, carte, souvenir quotidiani. A guardarci dentro, in quei teatrini di ninnoli, si ha la sensazione di un tuffo nel passato. Si è risucchiati da storie diverse, ordite fra decine di indizi. Esattamente come accade di fronte alle valige di Gaetano, alla loro forza di suggestione. A quel fascino magico, vagamente romantico, che fa venire voglia di sfogliarle come romanzi e iniziare a figurarsi nella testa la trama di un racconto. Basterà una bella valigetta di cuoio, con tante etichette ma nessun indirizzo, a stimolare la fantasia. E allora comparirà un torpedone all’orizzonte, farà un caldo infernale, ci saranno turisti in braghette sotto una pensilina di ferro battuto e poi tanta polvere nell’aria e un bagaglio abbandonato, la curiosità degli addetti di una stazione di sosta, un timbro postale sbiadito e un nome sussurrato piano, con affetto e deferenza. «Arrivederci, Signora de la Cruz».

Fotografie: Thomas Libis

Tornato il silenzio sulla banchina, l’atmosfera pregna dell’odore del gasolio, qualcosa prese forma nella polvere che ancora mulinava nell’aria. Una valigia; una bella valigetta di pelle stampata, con cinturini di cuoio, fibbie d’ottone lucenti e un’impugnatura solida, trapuntata di piccole borchie tonde come pasticche. Su un fianco oscillava un porta-etichette leggermente sdrucito e vuoto. Nessun nome, nessun proprietario reclamava il possesso di quel gioiello di imballo che, a giudicare dalla cura messa nella confezione, doveva contenere effetti personali ben riposti, fasciati in fogli croccanti di velina. Ma tutto questo si poteva solo immaginare. Perché nessuno osò mai toccare la misteriosa valigia, dono anonimo di un pomeriggio d’estate, dimenticato alla stazione di sosta da una comitiva di cui non si sapeva nulla… tranne che era diretta a sud. Nessuno ebbe l’audacia, preso da una specie di timore reverenziale, di sciogliere le sue cinte ben tirate, scomporre l’armonia perfetta, quasi calcolata, dei cordini di spago bloccati da nodi e piombini che le facevano corona, come un’acconciatura da sposa. Fu portata nel deposito oggetti smarriti e rimase lì per anni. Come un reperto in bacheca, una reliquia da sacrario. Gli addetti della stazione le diedero persino un nome. La chiamavano Signora de la Cruz, ispirati da un timbro a inchiostro stampato su un cartoncino che penzolava dalla rete di corda e che doveva essere il bollo postale, souvenir mezzo sbiadito, di un viaggio passato. A Santa Fe de la Vera Cruz o, forse, a Puerto de la Cruz. Non era facile capirlo. Altre targhette di cartone ciondolavano qua e là come gingilli, ma recavano scritte anch’esse impallidite dal tempo. Emergevano a sprazzi simili alle profezie di un antico cartiglio, che tutti cercavano di interpretare, di cucire insieme in un messaggio fatto di frasi interrotte. Strizzavano gli occhi e scandivano piano le parole fra le labbra: «lontano», «un giorno», «figlia mia», «far rispettare», «per sempre». Un bisbiglio che aveva tutta l’aria di un monito, di una preghiera. Poi rialzavano il capo senza successo, un soffio di fiato per rimuovere un po’ di polvere dalla superficie e se ne andavano salutandola affettuosamente. Alla prossima, Signora de la Cruz!

Chi sostiene che l’arte oggi non comunica, non ha visto i lavori di Gaetano Fracassio. In un panorama di ricerche consumate dalla foga di provocare, dalla trovata facile, dal concetto stiracchiato o dal recupero di una figurazione ai limiti dello stucchevole, pochi autori come Fracassio vantano la capacità di coinvolgere ancora. Nel senso che di fronte ai suoi lavori scatta spesso l’immedesimazione. Si viene rapiti come dalle pagine di un libro, dal dipanarsi di una storia, che l’autore ha costruito, capitolo dopo capitolo, affinché altri possano entrarci dentro. E aggiungere, ai suoi spunti, qualche cosa di personale. Arricchirla con la propria immaginazione, inventarsi i dettagli, fantasticare un retroscena, creare tutto un mondo di suggestioni cui, forse, l’autore non aveva neanche pensato, ma che contribuiscono a impreziosire la sua riflessione, arrivando ad abbattere per un momento quel maledetto confine fra arte e vita, fra artista e spettatore, ossessione della ricerca estetica del Novecento.

Bene, Fracassio ci riesce e senza tante scene. Lo fa mettendo sul piatto qualche indizio. O meglio, disseminando qua e là alcune tracce che il “lettore” è chiamato a ricomporre, come le parole superstiti sulle etichette stinte della Signora de la Cruz. Il percorso è simile a una caccia al tesoro, a un gioco di ruolo dove ciascuno è libero di scegliere la direzione. In mano, solo un pugno di carte sparse. Vi può capitare la combinazione più strana. C’è una chiave. C’è un lucchetto. C’è un aereo, una penna stilografica, il campanello arrugginito di una bicicletta, una scatola di cartone. C’è la fine di un viaggio e c’è una vecchia signora seduta sui gradini di una chiesa, tutta vestita di nero e i capelli bianchi come il latte. La soluzione (sempre che ce ne sia una, o una soltanto) è nascosta nel filo rosso che lega assieme tutti questi elementi. A voi la facoltà di incollarli fra loro. Mentre Gaetano resta a guardare.

Ha consegnato il “pacco” direttamente nelle mani del pubblico, e adesso non è più affar suo. Ha distribuito le pedine. Svelato la casella del “via”. E adesso chi vuol giocare, giochi. Può scegliere se strizzare gli occhi e tentare di leggere, come gli addetti della stazione di sosta, i messaggi a china sulle etichette di cartone. Così come può scegliere di aprire una valigia ben sigillata, recidendo la sua acconciatura di nodi di spago e violando la sua serratura d’ottone incastrata dalla polvere o da una ammaccatura che si è procurata ruzzolando giù, da chissà quale portabagagli. Ma… può scegliere anche di non farlo. E di conservarla nella sua integrità, come un oggetto prezioso, indipendentemente dal suo contenuto. Come un reliquario, che nessuno si sognerebbe di dissigillare, col rischio di trasformare i sacri resti in un misero feticcio olezzante di stantio. Il giocatore saggio sa che quei resti possono mantenere il loro valore e il loro impenetrabile segreto solo se custoditi al riparo dagli occhi e dalle mani. Solo se avvolti nella loro alcova croccante di velina. Ma Fracassio si diverte comunque a metterlo alla prova. E spinge sul tasto sensibile della curiosità. «Ci sono scatole – dice – che contengono altre scatole. E dentro quelle scatole, altre scatole ancora. E in fondo in fondo c’è un’opera nascosta». Un disegno, un dipinto, una piccola scultura, un’altra valigia-gioiello forse. Cosa può essere? Non resta che iniziare a scartare. Oppure, ancora una volta, decidere di lasciarle lì, l’una nell’altra. Godendo solo del piacere di sapere… o di non sapere.

Pensateci. Come sarebbe andata a finire alla stazione di sosta se qualcuno avesse convinto gli altri a mettere le mani addosso alla Signora de la Cruz. Mani appiccicose addosso alle sue borchiette lucide. Mani sudate addosso ai suoi nastrini. Mani sulle serrature e, poi, prese dalla foga, mani affaccendate a strappare le etichette, a violare i suoi bei sigilli colorati, i piombini distribuiti come perle lungo tutta la superficie. E questo per scoprire, magari, chiuse là dentro, due camicie dal collo consunto, quattro paia di mutande da uomo taglia 56, quattro di calze un po’ lise, un pigiama a righe, un romanzetto poliziesco zeppo di pagine con le orecchie, oltre a un astuccio di plastica con un dentifricio strizzato, uno spazzolino con le setole piegate come frasche sotto i cingolati, un rotolo di filo interdentale e un pettine nero vagamente imbiancato di forfora. Bella scoperta. Addio poesia. E addio Signora de la Cruz. Ciao ciao al suo fascino e alla sua storia misteriosa. Era meglio prima. Quando si poteva solo immaginare.

Ma di fatto, qualcuno, le mani addosso alle valige di Fracassio ce le ha messe. Ed eccole lì infatti… le sue valige violate. Squarciate, sbranate, straziate senza il minimo rispetto. Mostri! Cosa pensavate di trovarci? Le avete viste sfilare impettite lungo il nastro trasportatore dell’aeroporto. Quella loro aria un po’ snob. Con tutte le etichette compilate bene, con eleganti scritte d’inchiostro vergate come lettere d’amore. E non avete resistito. Le avete fatte rotolare con disinvoltura giù dal tapis-roulant, torturate con un vecchio taglierino e poi abbandonate in un angolo. Vuote. Il loro viaggio è finito lì. Niente partenza, niente arrivo, niente stazione di sosta, niente indirizzo smarrito, niente deposito bagagli, niente timore reverenziale, niente di niente. Ridotte in questo stato – senz’anima – chi potranno sedurre adesso? Sono solo scatole svuotate. «È soltanto un libro» diceva Bastian nella Storia Infinita. E poi si ritrovò a combattere lupi assassini con le zanne affilate e a cavalcare draghi pelosi in pieno centro a Manhattan. Per l’appunto. Mai sottovalutare il potere di una scatola, anche quando sembrerebbe priva di contenuto, può celare un doppio fondo, uno scomparto segreto. Ed è proprio su questo punto che Gaetano gode a stuzzicare ancora la fantasia del “lettore”, giocando con una dote che è frutto della sua lunga esperienza passata da regista. «Ogni valigia ha la sua storia» dice. Vuota o piena che sia, in andata o in ritorno, ben sigillata o fatta a pezzi non c’è differenza. «E tutto è passibile di cambiamento» sostiene. Basta spostare leggermente l’inquadratura, variare un punto di ripresa, manipolare la sequenza delle immagini. Una storia ha mille risvolti nascosti nelle pieghe del racconto.

Il bello, allora, è proprio continuare a suggerire indizi utili a sbrecciare quel famoso muro della comunicazione fra artista e pubblico, fra la prospettiva dell’arte e la realtà delle cose. Cose quotidiane, che lui è bravissimo a trascinare dentro le proprie opere, dove il mestiere, la tecnica del pittore e dello scultore, dello scrittore, del poeta, dello sceneggiatore o del regista (difficile dire esattamente quale sia il suo ruolo qui… anche Gaetano è una scatola piena di sorprese!) si coniuga con il retrogusto concettuale che aleggia sullo sfondo di ogni lavoro. E che naturalmente tira in ballo un’iconografia vecchia come il mondo: la valigia, cioè, quale simbolo privilegiato del viaggio della vita; e il bagaglio come metafora esistenziale di ogni esperienza. Quello che c’è di nuovo però è che il simbolo, una volta tanto, sembra sceso dal piedistallo. Esso non è un emblema assoluto – verrebbe da dire – come le bottiglie di Morandi o i tavoli di Ferroni che, guai a spostare un barattolo, perderebbero tutta la loro essenza. Nel caso di Fracassio il simbolo non è elevato a dignità d’arte, nobilitato, astratto. Lo si può rigirare fra le mani, entrarci in contatto, sentirne l’energia che scorre dentro e cogliere tutta la sua umanità: l’odore del cuoio invecchiato, un retrogusto di muffa infiltrata fra le cuciture, l’olezzo pungente del cartone inumidito, della polvere sedimentata fra i lacci, dei rivestimenti di raso chiazzati dal tempo o da una boccetta di colonia che a ogni sobbalzo ha colato gocce sulle fodere e la biancheria. Le bottiglie di Morandi non potrebbero mai puzzare di un rimasuglio di vino depositato sul fondo…

Ma, infatti, a Fracassio non interessa mettere la verità sotto vetro, in una teca di cristallo, non vuole erigere altari di memorie, impilare pacchi come cimeli. Lui vuole una storia autentica. E vuole consegnarla, così com’è, nelle mani del suo “lettore”. Esattamente come la Signora de la Cruz, lasciata per anni davanti agli occhi di tutti, sullo scaffale di un deposito oggetti smarriti. Come lei, ce ne sono altre. C’è il beautycase celeste, poco più grande di una scatola di cioccolatini, che qualcuno ha dimenticato sul bancone dell’emporio all’imbocco della strada statale 66. E c’è una cappelliera a righe bianche e rosse (gran bel tessuto di seta inglese) rimasta sul letto di una cuccetta del direttissimo che attraversa la nazione da est a ovest, in sei giorni e otto fermate. C’è anche una gabbietta di legno e metallo, con lo sportellino ad arco e un piccolo manico di iuta, destinata sicuramente a un cucciolo, come si può immaginare dal cinturino di pelle scura arrotolato sulle sbarre del fondo.

Per non parlare dei cumuli di bauli, scatole, necessaire, pigne scomposte di bagagli legate insieme fra loro e alte fino al soffitto che Fracassio ammonticchia come scodelle in un acquaio. E che talvolta conserva nel cartone ondulato e nello spago ritorto, altre volte consegna alla fonderia per sottrarle al tempo dell’esperienza. Ciascuna ha comunque la sua storia. In questo senso non c’è artista, più di lui, alieno dalla ripetitività. Capace di declinare un unico semplicissimo oggetto in centinaia di varianti diverse. Centinaia di modelli, tutti «assoluti protagonisti – come ha sottolineato Alberto Veca in un testo del 2006 – di una scena in cui la figura umana è volutamente negata» e dove ognuno di essi ha il valore di un «dato diaristico, un punto nevralgico che segnala il prima e il dopo l’avventura». Come a dire che, alla fine, tutto ruota sempre intorno alla Signora de la Cruz. Senza di lei non si innescherebbe l’evoluzione del racconto. E Gaetano lo sa bene. Tanto da continuare a plasmare – da buon regista – altri attori e interpreti per pellicole color seppia, montate con maestria nella sua camera di regia, ordinatissima, fra casellari stipati di ciotole di pigmenti, ampolle di acidi e smalti, cassetti traboccanti di passamaneria e vecchie fotografie, merce preziosa per i suoi ipertesti, per le etichette giganti, rubate a qualche altro bagaglio e su cui la macchina da presa ha zoomato fino a inquadrare nel dettaglio ogni scritta, ogni immagine, ogni rilievo, ogni impronta digitale che ha lasciato un segno sul fodero di pelle. Basta un dettaglio per fantasticare ancora. E, di nuovo, il “lettore” ci si ritrova dentro fino al collo. Lui con la sua voglia (abilmente stuzzicata da Fracassio) di trovare nell’opera un riflesso di sé, qualche cosa che gli appartenga, in cui immedesimarsi.

Inutile negare l’omaggio velato al surrealismo. «La poesia vi somiglierà» diceva Tristan Tzara dopo aver esposto la ricetta perfetta per la creazione di una poesia dadaista, nata dall’assemblaggio casuale di parole ritagliate fra le pagine dei giornali. Duchamp prese atto, ma non condivise. I suoi readymades, benché selezionati dall’autore uno ad uno, erano piuttosto un inno all’indifferenza della scelta, un modo per spersonalizzare l’arte e non certo per rendere l’oggetto, secondo il punto di vista di Tzara, protagonista di una decisione inconscia, fortemente istintiva, specchio di una volontà intima, di un’attrazione scattata fra l’oggetto stesso e lo spettatore che in lui, per qualche misterioso motivo, si era riconosciuto.

Staremo a vedere quanti di voi sceglieranno dal mucchio la propria valigia…

In questo senso Fracassio comunica e coinvolge. Arte e vita si mischiano. I suoi bagagli chiedono di essere direttamente manovrati dal pubblico. Un po’ come le slot machine di Joseph Cornell (altro omaggio sottinteso), scatole meravigliose con il loro contenuto psicologico di fantasmi nostalgici e memorie adolescenziali, che l’artista americano costruiva negli anni Trenta, nella cantina della sua casa ai margini di New York, dopo aver scorrazzato in città alla ricerca di resti, carte, souvenir quotidiani. A guardarci dentro, in quei teatrini di ninnoli, si ha la sensazione di un tuffo nel passato. Si è risucchiati da storie diverse, ordite fra decine di indizi. Esattamente come accade di fronte alle valige di Gaetano, alla loro forza di suggestione. A quel fascino magico, vagamente romantico, che fa venire voglia di sfogliarle come romanzi e iniziare a figurarsi nella testa la trama di un racconto. Basterà una bella valigetta di cuoio, con tante etichette ma nessun indirizzo, a stimolare la fantasia. E allora comparirà un torpedone all’orizzonte, farà un caldo infernale, ci saranno turisti in braghette sotto una pensilina di ferro battuto e poi tanta polvere nell’aria e un bagaglio abbandonato, la curiosità degli addetti di una stazione di sosta, un timbro postale sbiadito e un nome sussurrato piano, con affetto e deferenza. «Arrivederci, Signora de la Cruz».

Fotografie: Thomas Libis